粘度が高いレジンじゃなきゃできないこと

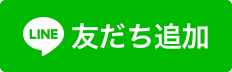

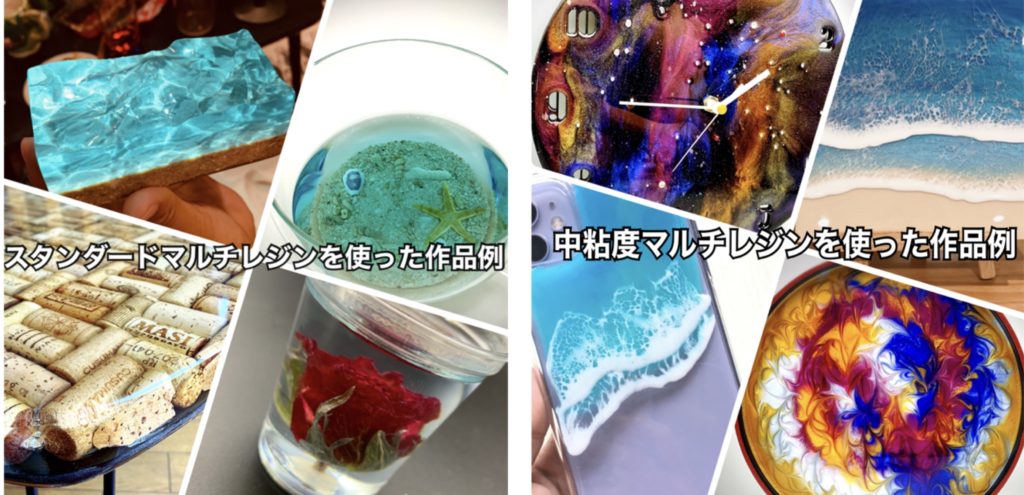

当協会で扱っているレジンには「スタンダード」と「中粘度」という種類があり、これを認定講座でも使い分けて作品作りをしています。

webショップでも一般販売しているのですが、中粘度タイプは海のレジンアートをやっている方のリピーターさんが多いです。

「粘度」が違うと何が変わるのか?

初心者の方にはわかりにくいかもしれませんが、エポキシレジンアートはこの「粘度」がとても大切なんです。

粘度とは、その名の通り粘り気、つまりどれだけサラサラ、もしくはドロドロしているか、の指標です。

「Pa・s(パスカル秒)」という数値で表すこともできるのですが、それが実際どのくらいなのか想像できないので、ここでは省きますが、簡単に言うとスタンダードがサラサラ、中粘度がドロドロ、ということです。

よく、色分けして流したレジンがにじんでしまう、互いに混ざり合ってぼやけてしまう、波の表現がうまくできない、という相談を受けるのですが、これはまず最初に注意するべきは粘度です。

レジンの注型作品では気泡が大敵、なるべく気泡を入れずに美しい作品を作りたいので、一般的なエポキシレジンは「気泡抜けが良い」を売りにしていることが多いですね。

これはつまり、粘度が低くて内部の気泡が表面に浮いてきやすい、という意味です。

(当協会のスタンダードタイプがこれにあたります)

ですが、気泡抜けが良いというメリットは、流動性が高く、色分けした表現の場合は硬化までに混ざりやすい、というデメリットを同時に持つことになります。

注型作品で気泡がないものを作る場合にはスタンダード、という選択肢です。

逆に粘度が高いレジンの場合、ドロドロしているため流動しにくく、色分けした表現は崩れにくい、というメリットをもちますが、気泡抜けが悪い、というデメリットを持ちます。

平面的なアート作品のときには中粘度を使います。

つまり、それぞれのメリットデメリットをよく理解して、作品により使い分ける、ということが良い作品を作るために必要なことです。

粘度違いのレジンを使い分ける講座は恐らく他に無く、当協会の講座の大きな特徴でもあります。

最近はサラカードルさんの影響もあり、海のアートパネルなど、平面状のレジンアート作品を作る方が増えてきましたが、もし、模様が崩れてしまってうまくいかない、というお悩みをお持ちの方は、是非一度中粘度レジンをお試しください。

こちらのwebショップで販売中です。

ちなみに、中粘度よりもさらに粘度が高い「高粘度タイプ」というのもあるのですが、扱いが難しいため、協会の会員さんにモニターとして使ってもらっているので、もう少ししたら販売するかもしれません。

その他、技術情報やお得なキャンペーンなど、こちらのLINE公式アカウントで発信中です。